Stratégies de circularité

Au Québec, comme ailleurs dans le monde, l’économie circulaire, c’est bien plus que du recyclage. Il s’agit d’un cadre cohérent et structurant qui rassemble un ensemble de stratégies contribuant toutes à un même objectif : répondre aux besoins de la société tout en préservant les ressources.

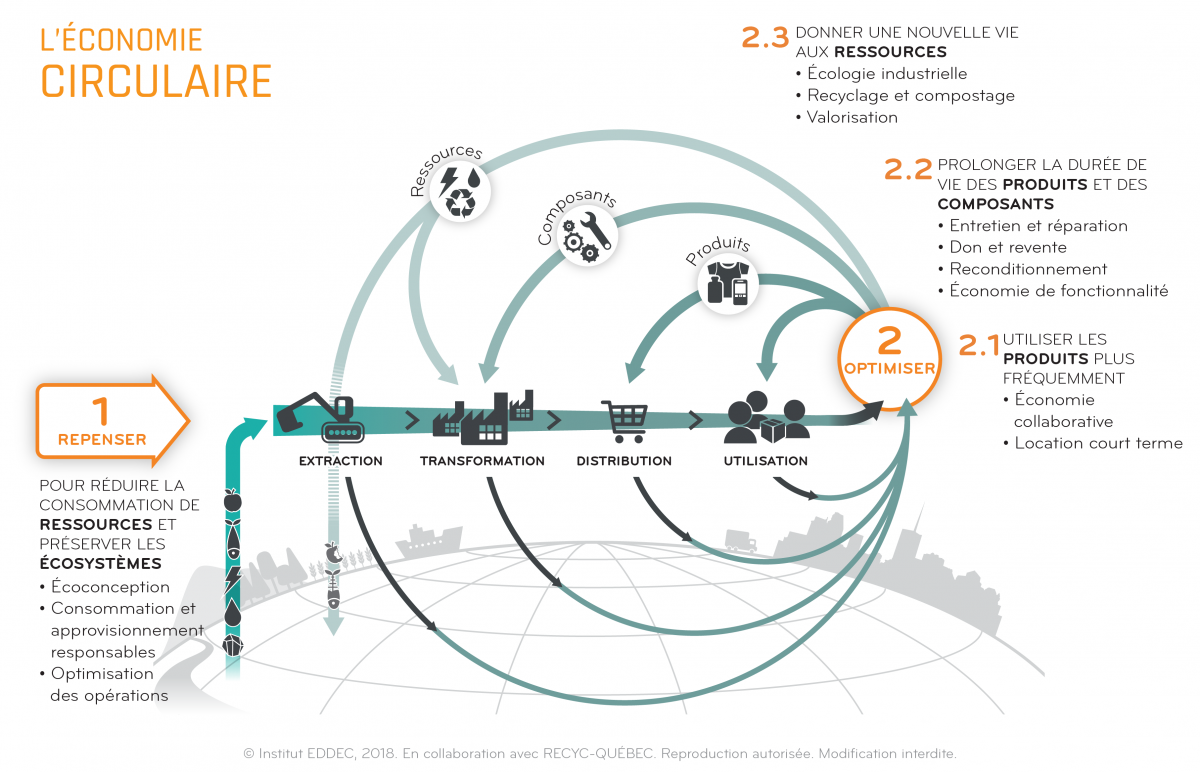

Ce modèle économique propose douze stratégies que les organisations et territoires peuvent sélectionner et adapter en fonction de leur contexte et du type de ressources qu’ils utilisent. De façon générale, on privilégie d’abord les stratégies qui visent à (1) réduire la quantité de ressources vierges consommées. Viennent ensuite les stratégies à « boucles courtes » qui visent à (2.1) intensifier l'usage des produits et celles qui cherchent à (2.2) allonger la durée de vie des produits. Finalement, on retrouve les stratégies qui (2.3) donnent une nouvelle vie aux ressources.

Télécharger le schéma en français

Télécharger le schéma en anglais

** Téléchargez le document synthèse sur l'économie circulaire pour une vue d'ensemble et des détails supplémentaires.

- Concevoir des produits répondant simultanément à plusieurs fonctions.

- Réduire la quantité de ressources nécessaire pour la fabrication et l’usage d'un produit.

- Privilégier des ressources à faible impact (renouvelables, non toxiques, réutilisables, recyclées, etc.).

- Éviter de contaminer les composantes d’origine biologique avec des intrants toxiques afin qu’ils puissent être retournés simplement à la terre, après les avoir utilisés ou valorisés.

- Favoriser un usage prolongé du produit (durable, réparable, mises à jour facilitées, etc.).

- S’inspirer de la nature dans la conception des produits (biomimétisme). La nature ne connait pas le gaspillage et bénéficie de milliards d’années d’évolution. Elle constitue une source intarissable d’inspiration pour les concepteurs.

Pour en savoir plus sur l'écoconception, consultez le site d'Éco Entreprises Québec, du CRIQ et de l'Institut de développement de produits.

Les démarches de consommation et d’approvisionnement responsables tiennent compte de critères environnementaux, sociaux et économiques dans une perspective de développement durable. Elles peuvent être enrichies par le modèle d’économie circulaire qui propose de nouveaux critères d’achat centrés sur l’usage optimal de nos ressources. Les consommateurs individuels et organisationnels ont évidemment un rôle-clé à jouer pour réduire la consommation de ressources. Ce sont eux qui peuvent requestionner leurs réels besoins d’acquisition d’un nouveau bien et privilégier des produits à faible impact sur le plan des ressources et de l'environnement.

À l’échelle organisationnelle, le développement de nouveaux modèles d’affaires, comme l’économie de fonctionnalité et la vente de produits usagés ou reconditionnés, inciteront certaines entreprises à passer à une logistique en boucles fermées. Elles pourront s'approvisionner à même leurs produits en fin de cycle de vie ou à partir de produits similaires. Cette approche permet un meilleur taux de récupération et un bon contrôle sur la qualité et la quantité de matière disponible pour la fabrication de nouveaux produits.

Pour en savoir plus sur ces stratégies, consultez les sites de l’ECPAR et de l’Observatoire de la consommation responsable.

Tout au long de la chaine de valeur, allant de l’extraction des matières premières jusqu’à la distribution des produits, les opérations des entreprises reposent sur la consommation de ressources naturelles (eau, énergie, métaux, etc.). Motivées par la réduction des coûts d’approvisionnement ou par des démarches environnementales et de bonne gestion (ex. ISO 14001, Lean), nombre d’entre elles ont déjà amorcé un virage en matière de réduction de consommation de ressources.

L’optimisation des opérations peut se définir par l’amélioration ou la modification des techniques, des technologies, des procédés ou des processus employés au sein d'une organisation dans le but de réduire les ressources nécessaires à certaines activités ou d'en maximiser l'utilisation. (Office québécois de la langue française)

Le passage à une économie circulaire peut permettre d’accélérer ce mouvement. Les organisations pourront, par exemple, cibler plus efficacement les ressources prioritaires à économiser (risque d’approvisionnement, rareté, etc.) et trouver plus facilement des débouchés pour leurs rejets ou sous-produits.

L'industrie 4.0 peut être un vecteur intéressant de déploiement de cette stratégie en tirant profit des nouvelles technologies, notamment :

- Des systèmes de gestion de l’information permettant de mieux gérer la consommation de ressources, de cibler les pertes, de planifier efficacement la logistique de distribution.

- La fabrication additive (dont l’impression 3D) recèle également un potentiel intéressant en matière d’économie de ressources. Des études évaluent que les nouvelles technologies qu’elle regroupe permettraient de réduire de 70 % la consommation de matières dans le secteur des métaux.

Allant des initiatives citoyennes aux plateformes commerciales comme Kangaride et Bizbizshare, l’économie collaborative est en plein essor au Québec comme à l’échelle internationale. L'essor de l'économie collaborative est favorisé notamment par le développement de plateformes Web. On évalue que l’économie collaborative frôlera 335 G$ d’ici 2025, comparativement à 15 G$ en 2014. Si certains secteurs comme l’hébergement, la mobilité et l’alimentation ont déjà amorcé cette transition, il n’existe aucune organisation et territoire qui ne soit encore susceptible d’être touché par l’émergence des pratiques collaboratives.

Son essor génère de nouveaux enjeux complexes (responsabilité, qualité, sécurité, taxation, etc.) qui nécessitent la contribution de plusieurs acteurs et disciplines pour y répondre. Au Québec, le Groupe de travail en économie collaborative a formulé douze recommandations visant à retirer collectivement les bénéfices de l’économie collaborative et d’en accompagner les transformations de façon informée, responsable et transparente.

Le milieu académique est également moteur de cette transition, en particulier l’Observatoire de la consommation responsable.

DÉCOUVREZ-EN PLUS AVEC GUILLAUME LAVOIE

En location, une organisation ou un individu est propriétaire d’un bien et en loue l’usage pour une durée déterminée. Cette stratégie est bien connue de certains secteurs, comme l’outillage, l’automobile et l’immobilier. En évitant aux clients d’avoir à acheter un bien dont ils ne se servent qu’occasionnellement, la location peut permettre de maximiser leur utilisation. Ce modèle d’affaire répond donc au même objectif que l’économie collaborative, mais il est plus adapté pour les clients qui ne souhaitent pas être en lien avec les autres usagers d’un même bien.

En location, la gestion des produits en fin de vie peut être moins performante qu’en économie de fonctionnalité (voir stratégie 9) où le manufacturier en conserve la propriété et peut donc plus facilement les récupérer, les réparer et les reconditionner et ultimement, les réintroduire dans leur cycle de production. Toutefois, les locateurs ont aussi intérêt à assurer un bon entretien et réparation des biens afin de maximiser leur retour sur l’investissement. Sous l’impulsion de l’économie circulaire, la location s’étend à de plus en plus de secteurs, comme celui de la mode et du textile.

Première stratégie pour prolonger la durée de vie des biens, l’entretien et la réparation peuvent être réalisés par le consommateur lui-même, un organisme spécialisé (ex : cordonnerie), le distributeur ou le fabricant. L’opération vise à maintenir en bon état d'utilisation ou à remettre un produit en état de marche pour la même fonction. La réparation permet de lutter contre l'obsolescence.

Bien que l’entretien et la réparation soient déjà très répandus pour les biens de longue durée (ex : avions, bateaux, automobiles, habitations), on observe une tendance inverse pour les produits de consommation courante et les petits électroménagers. À ce sujet, Équiterre a dévoilé la toute première étude sur l'accès à la réparation au Canada et un portrait québécois de l'accès à la réparation des appareils électroménagers et électroniques en 2022.

Actuellement, les lois fédérales et provinciales ne garantissent pas un droit à la réparation à la population. Autres freins, le coût de réparation est bien souvent supérieur à l’achat d’un produit similaire neuf. Cette situation est générée par le fait que les impacts environnementaux et sociaux de la fabrication et de la distribution des biens ne sont pas pris en compte dans leurs prix. L’attrait de la nouveauté freine également la réparation et les progrès technologiques de plus en plus rapides font en sorte que les produits à réparer sont déjà complètement désuets après seulement deux ou trois années d’utilisation. Heureusement, la mentalité des consommateurs évolue et plusieurs possibilités intéressantes s’offrent maintenant, dont :

-

La Carte interactive des réparateurs de Protégez-Vous et RECYC-QUÉBEC.

-

Le Guide 100 Trucs pour faire durer vos appareils domestiques publié en novembre 2021, qui présente des trucs d’entretien utiles pour les objets selon chaque pièce de la maison et la série vidéo Fais durer tes appareils de Protégez-Vous et RECYC-QUÉBEC.

-

Les sites iFixit.com et commentreparer.com, qui contiennet des milliers de guides de réparation gratuits et vendent des pièces en ligne.

- Les Repair Café, qui sont des ateliers éphémères de réparation où les citoyens peuvent apporter leurs appareils à réparer et être accompagnés par des experts qui offrent des conseils et du support technique.

Des actions sont nécessaires de la part des manufacturiers pour concevoir en amont des produits plus faciles à entretenir et à réparer. En Europe, certaines législations entourant l’obsolescence des produits, comme la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire en France, comprenant l’indice de réparabilité, ont vu le jour.

Pour un tour d'horizon, visionnez ce court reportage diffusé à Télé Québec dans le cadre de l'émission Ça vaut le coup.

Le don et la revente permettent aux consommateurs ou organisations, de remettre en circulation des produits dont ils n’ont plus besoin, mais qui sont encore en bon état. Ces stratégies sont loin d’être récentes, mais les nouvelles plateformes numériques offrent des opportunités inédites pour mettre en contact ceux qui veulent se départir d’objets et ceux qui les recherchent.

L’Indice Kijiji 2019 fait notamment ressortir que :

- L’économie de seconde main a généré environ 27,3 milliards de dollars d’activité économique en 2018 à l’échelle canadienne.

- Parmi les produits les plus fréquemment redistribués, on retrouve les articles pour bébé, des jeux et des vêtements.

- Se procurer des biens à un prix moins élevé est la principale source de motivation à acquérir des biens d’occasion.

Le don et la revente peuvent toutefois entrer en conflit : s’il est maintenant plus facile de revendre leurs produits usagés, les consommateurs auront-ils tendance à privilégier cette stratégie au détriment du don ? Heureusement, de plus en plus d’organismes, souvent issus de l’économie sociale, facilitent la collecte des biens à donner, et, de plus en plus, des services en ligne simplifient le don aux œuvres caritatives.

Le reconditionnement consiste à remettre un produit ou composant à l’état neuf avec une garantie équivalente ou proche de celle du neuf. Une suite d’étapes standardisées visent à rétablir ses performances ou sa qualité d’origine et à prolonger sa durée de vie. Le produit est collecté, transporté, désassemblé, chacun de ses composants est nettoyé et contrôlé, certains changés ou réusinés. Le produit est alors réassemblé, contrôlé et remis en vente sur le marché.

Le reconditionnement permet notamment de réduire les coûts de production et de lutter contre l'obsolescence. Il s'agit d'une pratique courante dans les secteurs de l'électronique (p. ex. reconditionnement d'ordinateurs et de téléphones cellulaires), de l'automobile et de l'aéronautique, entre autres.

Les possibilités de reconditionnement dépendent beaucoup des filières industrielles. Dans le secteur du transport, on reconditionne surtout les équipements lourds ou militaires, dont les cycles de vie sont très longs (bateaux, trains, avions, hélicoptères), mais moins les produits finis plus légers, tels que les automobiles. Dans les secteurs de l’énergie, des infrastructures, du traitement des minerais et du bâtiment, la production d’énergie se fait avec des équipements dont les cycles de vie s’étirent sur des décennies : c’est un domaine privilégié pour le reconditionnement. On peut également reconditionner un composant lorsque sa durée de vie est inférieure à celle du produit hôte : le reconditionnement intervient dans une opération de maintenance et il concurrence le remplacement à neuf du produit.

Pour faciliter le déploiement de cette stratégie, il faut concevoir les produits en tenant compte des contraintes de leur traitement en fin de vie. Le passage à des modèles d’affaire comme l’économie de fonctionnalité pourrait changer la donne en incitant les manufacturiers à avoir recours à une logistique en boucles fermées où ils réintroduisent les composantes de leurs produits usagés dans leur processus de fabrication de produits neufs.

L’économie de fonctionnalité ou de la fonctionnalité est un modèle économique qui privilégie la vente la performance d’usage d’un bien, plutôt que le bien lui-même. On vend la mise à disposition d'un bien matériel ou d'un service. (Office québécois de la langue française) L’entreprise demeure la propriétaire du bien, mais elle tire désormais ses revenus de l’usage et de l’entretien des produits.

On peut aussi parler d’économie de la fonctionnalité et de la coopération (EFC). Cette stratégie permet d’éviter la surconsommation de ressources, de promouvoir l’expertise et la valeur des services et de combattre l’obsolescence programmée par la production de biens durables et réparables. Les bénéfices sont la mise en œuvre de modèles d’affaires inédits et résilients, l’accroissement de la compétitivité des entreprises, le développement et le maintien d’emploi locaux qualifiés et la réduction de l’émission de gaz à effet de serre. (EFC Québec).

Les utilisateurs achètent donc la fonction et non le produit lui-même. Par exemple, une division de la compagnie Philips propose à ses clients un service d’éclairage plutôt que des ampoules, alors que Michelin offre à des propriétaires de flottes de camions lourds un service de pneumatiques plutôt que les pneus eux-mêmes. Le client est facturé au kilomètre et ne possède pas les pneus. Grâce à cette

stratégie, la « Michelin Fleet Solution », Michelin avait gagné 50 % des parts de ce marché en Europe en 2014. En conservant la propriété du produit, le manufacturier peut gérer adéquatement la fin de cycle. Le produit peut alors être réparé, reconditionné ou démantelé pour générer de nouvelles composantes ou matières premières. Le manufacturier s’affranchit donc, en partie, de la volatilité du cours des matières premières. Selon les premières études, l’économie de fonctionnalité serait gagnante sur toute la ligne: fabricants, consommateurs, travailleurs, tous trouveraient leur compte dans ce nouveau modèle qui permettrait de surcroît de limiter de façon significative les impacts environnementaux. Considérée comme une « innovation organisationnelle de rupture », l’économie de fonctionnalité modifie significativement les relations clients-fournisseurs, de même que la conception et la gestion du cycle de vie des produits

L’écologie industrielle ou écologie industrielle et territoriale (EIT) vise à optimiser l’utilisation des ressources par les entreprises industrielles d’un territoire en s’inspirant des cycles des écosystèmes naturels.

Il s’agit d’une approche de gestion des systèmes de production industrielle qui a pour objet la réduction de leurs effets négatifs sur l'environnement par le rapprochement de leur fonctionnement de celui des écosystèmes, lequel est caractérisé par une utilisation optimale et cyclique des ressources. (Office québécois de la langue française)

L’écologie industrielle repose sur la création de symbioses industrielles, des réseaux d'organisations et de collectivités engagées dans une dynamique d'échange de matières résiduelles industrielles et de ressources. (Office québécois de la langue française)

La symbiose industrielle repose sur des synergies (échange ou mise en commun de ressources) et des stratégies de bouclage des flux qui visent à optimiser la gestion des matières résiduelles et des ressources. (Office québécois de la langue française)

Les symbioses industrielles peuvent être autonomes ou être catalysées par un animateur chargé de créer des liens entre les entreprises participantes. Au Québec, le réseau Synergie Québec regroupe plus de 20 initiatives de symbioses industrielles. Cette communauté de pratique est animée par le Centre de transfert technologique en écologie industrielle (CTTÉI).

On distingue :

- Les synergies de substitution, où le résidu de l’un se substitue en tout ou en partie à une matière première de l’autre;

- Les synergies de mutualisation, où plusieurs entreprises coordonnent leurs besoins en ressources qu’elles partagent pour répondre à un besoin commun.

DÉCOUVREZ-EN PLUS SUR LA CIRCULARITÉ DES MATIÈRES

Le recyclage est un processus par lequel une matière résiduelle subit des transformations afin d'être utilisée comme matière première dans la fabrication d'un nouveau produit. Le troisième r du principe des 3RV-E correspond à recyclage. (Office québécois de la langue française)

L’économie circulaire permet d’une part, de mettre en place les boucles de recyclage les plus courtes possible et ainsi, de privilégier les marchés locaux de recyclage plutôt que les marchés d’exportation. D’autre part, dans un souci de préserver la valeur des ressources, elle invite à miser sur le recyclage qui a pour but de transformer une matière résiduelle en un produit à valeur ajoutée. (suprarecyclage, qu’on nomme upcycling en anglais. Attention: le terme surcyclage est calqué sur l'anglais). (Office québécois de la langue française)

Compostage

Dans une économie circulaire, les matières organiques retournent au sol pour l’enrichir. En ce sens, le compostage est un traitement aérobie (en présence d’oxygène) des matières organiques, qui crée un produit solide mature : le compost. Le compost est un produit stable, riche en composés humiques, qui sert principalement d’amendement pour les sols. (RECYC-QUÉBEC)

Bien que le terme valorisation ait d'abord surtout été employé pour désigner des opérations par lesquelles des matières résiduelles sont traitées pour être utilisées comme substituts à des matières premières (comme pour la valorisation énergétique), il est désormais aussi considéré comme un terme générique qui désigne toute action visant à éviter l'élimination de matières, y compris le recyclage et le réemploi, par exemple. (Office québécois de la langue française)

La valorisation énergétique permet de récupérer l'énergie produite pendant le processus pour une utilisation subséquente. Elle fait intervenir des procédés de traitement thermique ou chimique des matières résiduelles qui vont les transformer irrémédiablement: l’incinération avec récupération d'énergie, la combustion dans une chaudière industrielle ou dans un four de cimenterie, la pyrolyse et la gazéification. Selon la Loi sur la qualité de l’environnement, la destruction thermique de matières résiduelles constitue de la valorisation énergétique dans la mesure où ce traitement des matières respecte les normes réglementaires prescrites par le gouvernement, dont un bilan énergétique positif et le rendement énergétique minimal requis, et qu’il contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ces aspects sont importants à considérer dans une optique d’économie circulaire. (RECYC-QUÉBEC)